Reise Teil 3/ Schweiz Frankreich Spanien Andorra

Andlau und Straßburg

Das war ein wunderbarer Übernachtungsplatz unterhalb der Burg, wir haben gut geschlafen und zudem hat am Morgen Elke Rehe gesehen. Aufgebrochen sind wir gegen 9.00 Uhr, Ziel war ein typisches elsässisches Dorf, Andlau.

Die Fahrt begann mit Sonne, dann kam im Tal der Nebel auf. Zum Dorf ging’s wieder aufwärts, da war der Nebel weg. Und die knapp 50 km zügig zurückgelegt.

Wir sind die kleinen Gassen entlang gegangen und haben die typischen Fachwerkhäuschen bewundert, waren in der Wallfahrtskirche (der Ort liegt, wieder mal, am Jakobsweg) und haben in einer Bäckerei mit Café Kaffee bzw. Kakao getrunken.

Die Abtei Andlau wurde 880 von der Kaiserin Richardis gegründet. Sie war von ihrem Gatten Kaiser Karl III. verstoßen worden und wurde später heiliggesprochen. Ihr Grab in Andlau wurde zur Wallfahrtsstätte. 1287 wurde das Benediktinerinnenstift reichsunmittelbar und 1499 in ein Damenstift umgewandelt, bevor es in der Französischen Revolution im Jahre 1791 aufgelöst wurde.

Der Legende zufolge wurde ihr der geeignete Platz dafür von einer wilden Bärin gezeigt. In der als einem der ältesten Teile der Kirche erhaltenen, zweiräumigen Krypta aus dem Jahre 1045, gegen Osten um 1080 vergrößert, steht eine Bärenskulptur.

Die Bärin soll der Legende nach der unglücklichen Kaiserin gezeigt haben, wo sie Zuflucht finden kann. Die Krypta ist eine der ältesten Wallfahrtsorte zur Jungfrau Maria im Elsass. Hierher kamen Rheumatismus-Geplagte und Fußkranke, um Heilung zu erhalten. Um das Kloster herum entwickelte sich der Ort.

Von 1871 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges gehörte Andlau als Teil des Reichslandes Elsaß-Lothringen zum Deutschen Reich und war dem Kreis Schlettstadt im Bezirk Unterelsaß zugeordnet.

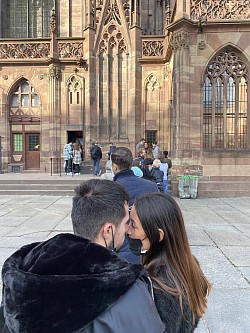

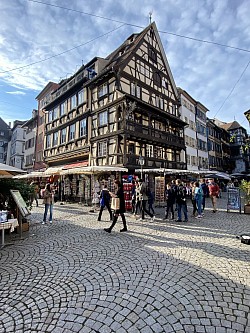

Weiter ging’s, nochmal etwa 40 km, nach Straßburg. Das besondere beeindruckende Zentrum mit seinen unvergleichlichen Fachwerkhäusern haben wir bewundert und dann natürlich das Münster. Einfach besonders. Wir waren auf dem Turm, in der Kathedrale und mehr muss man gar nicht sagen.

Das Liebfrauenmünster zu Straßburg (französisch Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg) ist ein römisch-katholisches Gotteshaus und gehört zu den bedeutendsten Kathedralen der europäischen Architekturgeschichte sowie zu den größten Sandsteinbauten der Welt. Wie die Stadt Straßburg allgemein verbindet auch das Liebfrauen-Münster deutsche und französische Kultureinflüsse.

Das Münster wurde 1176 bis 1439 aus rosa Vogesensandstein an der Stelle eines abgebrannten Vorgängerbaus aus den Jahren 1015 bis 1028 errichtet, der seinerseits ein 1007 abgebranntes Gotteshaus aus karolingischer Zeit ersetzt hatte. Das neue Gebäude wurde von Nordosten nach Südwesten errichtet und entstand zunächst im romanischen, dann im gotischen Stil. Von mindestens 1647 bis 1874 war das Münster mit seinem 142 Meter hohen Nordturm das höchste Bauwerk der Menschheit und das höchste im Mittelalter vollendete Gebäude. Zu den bekannten Architekten, die am Münster gewirkt hatten, zählen unter anderem Erwin von Steinbach und Ulrich Ensinger. Das Gebäude wurde in den Jahren 1870 und 1944 durch Bombardements beschädigt, der Figurenschmuck und die Innenausstattung wurden im Laufe des reformatorischen Bildersturms, der Rekatholisierung 1681 und der Französischen Revolution zum Teil erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Für den Bau und die Instandhaltung des Münsters ist seit spätestens 1281 offiziell das Frauenhaus (Œuvre Notre-Dame) verantwortlich (siehe auch Frauenhausmuseum).

Das Straßburger Münster ist mit seiner charakteristischen asymmetrischen Form (der Südturm wurde nie gebaut) bis heute das Wahrzeichen des Elsasses. Es ist auch vom drei Kilometer entfernten deutschen Rheinufer, von den Vogesen und dem Schwarzwald (sogar vom Karlsruher Turmberg) aus sichtbar. Von der südpfälzischen Trifelsblick-Hütte bei Gleisweiler ist der Münsterturm bei guter Fernsicht deutlich zu erkennen. Zu seinen berühmtesten Ausstattungsstücken zählen die Astronomische Uhr und der „Engelspfeiler“. Auch die Kanzel, das Taufbecken, die Schwalbennestorgel sowie die Glasfenster und die Wandteppiche mit dem Marienleben gelten als hervorragende Beispiele abendländischer Kunst.

Am Straßburger Münster, dem Mittelpunkt des geistlichen und religiösen Lebens der Stadt, wirkten zahlreiche bedeutende Prediger und Pfarrer sowohl des Katholizismus als auch verschiedener Strömungen der Reformation. Das Münster ist Bischofskirche des Erzbistums Straßburg.

Baugeschichte und Baumeister Vorgängerbauten

Der zentral auf der Illinsel gelegene Hügel südlich der Schnittstelle von Cardo (heute: Rue du Dôme ) und Decumanus (heute: Rue des Hallebardes ) der römischen Garnisonstadt Argentoratum diente bereits in der Antike zunächst als Herkules-und-Mars-Tempel, noch früher vermutlich als druidisches Heiligtum. Bereits im 4. Jahrhundert soll an der Stelle der Tempelruine ein erstes christliches Heiligtum aus Holz errichtet worden sein. Um 510 ließ König Chlodwig I. ein steinernes Gebäude errichten, das 675 von Bischof Arbogast unter der Schirmherrschaft des Thronerben Dagobert vergrößert wurde. Um 775 wurde das Gotteshaus im karolingischen Stil erweitert, 873 jedoch wurde es zum großen Teil vom Feuer zerstört. Diese Vorgängerbauten des heutigen Münsters sind archäologisch nicht fassbar, der genaue Standort ist unbekannt.

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Straßburger Münster bei den Luftangriffen der United States Air Force auf Straßburg am 11. August 1944 und am 25. September 1944 schwer beschädigt.

Zum Abschluss, als krönenden Höhepunkt, haben wir im „Pfifferbriador” hervorragend gegessen…

Schließlich ging’s an die Suche des Übernachtungsplatzes, den hab ich, etwa 8 km vom Zentrum entfernt, an einem Badesee (48°31′53.8″N 07°42′05.4″E) auch gefunden. Die Hinfahrt gestaltete sich infolge Stau und Abbiegefehler nicht ganz so einfach, es war noch nicht ganz dunkel, da waren wir hier.

Morgen beginnt die Heimfahrt, ohne weitere Berichte. Elkes Mutter kam mit Herzproblemen ins Krankenhaus. Daher die Rückreise…

Im Elsass

Den Umständen entsprechend haben wir gut geschlafen, nachdem ich den Übernachtungsplatz gewechselt hatte, wir sind etwa 500 Meter weiter gefahren und haben auf dem Parkplatz eines Supermarktes geschlafen. Gegen 9.00 sind wir die letzten etwa 150 km bis zum Hartmannswillerkopf im Elsass gefahren. 2017 war ich hier mit Matthi und Friedrich, an diese Zeit erinnere ich mich gern, denn die Tage, die wir zusammen verbracht hatten, waren sehr schön.

Der 957 Meter hohe Hartmannswillerkopf (frz. Vieil Armand , dt. ursprünglich Hartmannsweiler Kopf ) ist eine Bergkuppe in den Südvogesen im Département Haut-Rhin im Elsass, nahe den Orten Hartmannsweiler und Berrweiler.

Der Hartmannswillerkopf liegt etwa in der Mitte zwischen Colmar und Belfort und von der Autoroute A 35 gesehen genau westlich von Ensisheim. An seiner Nordwestseite entspringt der Gutenbach. An der Südseite haben zum Molkenrain hin das Siehlbaechle und der Silberlochrunz ihre Quellgebiete.

Von Süden erreicht man den Hartmannswillerkopf vom Ausgangspunkt Cernay, über diese Route sind wir gefahren, und von Norden über die Vogesenkammstraße Route des Crêtes (D 431) . Diese verläuft über den Bergsattel, durch den der Hartmannswillerkopf von der höheren Bergkuppe Molkenrain getrennt ist.

Der Gipfelbereich liegt auf dem Gebiet der Gemeinden Hartmannswiller, Wuenheim, Wattwiller und Uffholtz.

Der Hartmannswillerkopf war im Ersten Weltkrieg wegen seiner exponierten und strategisch günstigen Lage mit Ausblick in die elsässische und die Oberrhein-Ebene zwischen Deutschen und Franzosen erbittert umkämpft.

Der Kampf um den Gipfel begann am 31. Dezember 1914. Die schwersten Kämpfe gab es am 19./20. Januar, 26. März, 25./26. April und 21./22. Dezember 1915. In den vier Kriegsjahren wechselte die Bergkuppe vier Mal ihren Besitzer. Ab etwa Mitte 1916 reduzierten beide Seiten ihre Truppen dort; intensivere Kämpfe fanden in nördlicheren Frontabschnitten statt. Ab 1916 fanden im Wesentlichen nur noch Artillerieduelle statt. Beide Seiten beschränkten sich darauf, ihre Linien zu halten.

In den Schanzenkämpfen am Hartmannswillerkopf starben 30.000 französische und deutsche Soldaten; etwa doppelt so viele wurden verletzt. Sie führten für keine Seite zu einem Ergebnis und stehen heute für die Sinnlosigkeit des Krieges. Der Hartmannswillerkopf ist gelegentlich „Berg des Todes“ genannt worden.

Am 3. August 2014, dem 100. Jahrestag der Kriegserklärung Deutschlands an Frankreich (Erster Weltkrieg), trafen sich Bundespräsident Joachim Gauck und der französische Staatspräsident François Hollande am Hartmannswillerkopf. Am 10. November 2017 weihten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Staatspräsident Emmanuel Macron ein gemeinsames deutsch-französisches Museum zum Gedenken an die Gefechte ein. Als ich mit Matthi und Friedrich dort war, lag der Bau in den letzten Zügen.

Die vier Kriegsjahre hinterließen bis heute noch sichtbare Spuren und Relikte am Hartmannswillerkopf. Ursprünglich bewaldet, zeigt sich die Bergkuppe heute grasüberwachsen mit spärlichem Baumbewuchs. Vor allem in den ersten beiden Kriegsjahren ist der Wald durch die Angriffe vollkommen verschwunden. Von dem erstarrten Stellungskrieg zeugen heute noch ein gut erhaltenes System von ungefähr 6000 Stollen und Unterständen und 90 Kilometern Schützengräben, Drahtverhaue und Granattrichter.

Das Schlachtfeld einschließlich der Befestigungsanlagen steht seit 1921 als Monument historique unter Denkmalschutz.

Die an der Zufahrtsstraße liegende Gedenkstätte Hartmannswillerkopf erinnert an die gefallenen Soldaten: Sie besteht aus dem französischen Nationalfriedhof Nécropole nationale du Silberloch - Hartmannswillerkopf und einer Krypta mit je einem katholischen, evangelischen und jüdischen Altar und wurde als eines von vier französischen Denkmälern nach dem Waffenstillstand vom 11. November 1918 errichtet sowie 1921 unter Denkmalschutz gestellt. Mit (2009) ca. 250.000 Besuchern auf der frei zugänglichen Plattform des Soldatenfriedhofs und ca. 20.000 zahlenden Besuchern in der Krypta gehört die Gedenkstätte zu den meistbesuchten Tourismuszielen des Elsass.

Wir sind, wie damals, durch die Gräben gestreift, haben alles angeschaut und die Sinnlosigkeit des ganzen ist mir wieder bewusst geworden.

Ein Brief vom 29. April 1915 über den Angriff vom 6. April soll das verdeutlichen:

„Wir waren an einem recht ruhigen Ort, die Deutschen waren 500 Meter von uns entfernt, als man uns am Vortag zu Ostern als Aperitif servierte, dass wir noch am selben Abend auf den nahen Bergkamm steigen würden, um mit einem Umzingelungsangriff ein deutsches Vorwerk einzunehmen, das nur 90 Meter von unseren Schützengräben entfernt war. Wie man sich denken kann, kamen wir vor allem bei dem Gedanken, an Ostern anzugreifen, in düstere Stimmung.

Wir verließen also unsere Stellungen um Mitternacht, nachdem wir den Kaffee getrunken hatten, und trafen um 2 Uhr morgens auf dem Kamm ein, wo wir uns in Hütten ausruhten und warteten... Glücklicherweise regnete es am Morgen. Das Wetter war ohne Zweifel ungünstig.

Diese Hoffnung hatten wir, mein Korporal sang traurig „Ich grüße Dich, mein letzter Morgen", was uns noch trauriger stimmte. Um 10 Uhr aßen wir. Man gab uns Brioche, Malaga und kandierte Früchte zur Feier des Osterfests. Man kann sich gut vorstellen, mit welchem Appetit wir gegessen haben, als angekündigt wurde, dass der Angriff aufgrund des schlechten Wetters, das die Artillerie störte, verschoben wurde. Plötzlich kam der Appetit zurück und der Abend endete recht fröhlich. Der Angriff war seit zwei Tagen verschoben worden.

Endlich strahlte eines morgens die Sonne. Heute sollte es geschehen. Die Artillerie sollte ab 1 Uhr bombardieren, und der Angriff war auf 4 Uhr festgelegt. Wir trafen also die Vorbereitungen, und dann geschehe was wolle. Um 1 Uhr legten unsere großen Geräte los, und Stück für Stück wurde die Bombardierung intensiver. Die Deutschen schlugen zurück, aber ohne großen Schaden anzurichten, wogegen unsere Geschosse mitten bei den Deutschen einschlugen.

Bald tobte alles. Die Geschosse, die Bomben und die Torpedos ließen Bäume und Steine durch die Luft fliegen. Diese energische Bombardierung machte uns Mut. Zehn vor vier, in Stellung! Die deutschen Geschosse hageln auf unsere Gräben nieder. Verletzte kehren um, das Gesicht blutverschmiert. 4 Uhr. Achtung. „Vorwärts". Der Schrei ertönt mit aller Kraft. Wir laufen zum Angriff. Es hagelt Kugeln. Es macht uns nichts aus, man hatte uns ein ½ Viertel Branntwein zu trinken gegeben. Wir rennen. Nichts kann uns aufhalten. Auf einen Schlag ist das Vorwerk umzingelt. Es ist nur noch ein rauchender Haufen Steine und grässlich verstümmelter Leichen von Deutschen. Wir lassen es hinter uns. Die Deutschen schlagen in die Flucht. Plötzlich stand ich einem deutschen Unteroffizier gegenüber, der seinen Revolver auf mich richtete. Kalt stieß ich ihm mein Bajonett in die Brust, und Krack! Ich hatte so stark zugestoßen, dass auch der Lauf des Gewehrs eingedrungen war.bIch hatte meine Kraft nicht mehr unter Kontrolle. Schnell nehme ich das Gewehr eines Toten und laufe los. Wir verfolgen die Deutschen, die überstürzt fliehen. Die einen fliehen, die anderen sind noch in den Baracken. Als sie uns sehen, sind Schreie und Heulen zu hören. Von allen Seiten ertönte „Kamarades! Kamarades francous - Nix Kaput! Nix Kaput!. Wir haben außerdem 200 Gefangene gemacht. Immer weiter voran, wir sind noch weit. Wir wissen nicht mehr wo wir sind. Wir steigen ab in Richtung der Ebene von Mühlhausen. Wir sind halb am Hang und fangen mit unseren tragbaren Geräten rasch an, für den Fall eines Gegenangriffs einen Graben zu graben. Plötzlich ertönt ein Schrei: „Alle Jäger nach unten! Alle Jäger nach unten!". Wir stoßen noch weiter voran. Die Deutschen sind außer sich. Wir gelangen an einen Weg im Wald. Wir halten an, die Position ist wunderbar. Unterhalb ist der Abhang steil, also machen wir schnell den Graben. Kein Ausruhen, bevor er fertig ist. Das ist in aller Interesse. Es gibt Steine. Es ist hart, wir arbeiten noch härter. Um zehn Uhr abends war er fertig. Wir essen etwas von dem, was wir in unseren Proviantbeuteln haben. Alles ist ruhig. Kein Schuss ist zu hören. Wir stellen die Wachposten auf. Die Sterne funkeln und die Luft ist milde. Ich hülle mich in meinen Mantel, wie auch meine Kameraden, und schlafe mit dem Gewehr in der Hand auf dem Grund des Grabens ein.”

Am Nachmittag haben wir den Berg des Schreckens verlassen, haben in Guebwiller eine kleine Rast eingelegt um schließlich am heutigen Ziel, dem Parkplatz der Burg Hohlandsburg, zu landen.

Wir sind noch hoch zur Burg gegangen, aber es wurde schon dunkel und die Anlage war geschlossen.

Die weithin sichtbare Anlage thront als Gipfelburg in 650 Meter Höhe am Ostrand der Vogesen. Sie überwacht den Ausgang des Münstertales in die Oberrheinische Tiefebene. Der Ausblick reicht weit über das Rheintal bis zum Kaiserstuhl, nach Straßburg und Basel sowie auf mehrere benachbarte Burgruinen.

Auf dem Burgberg befand sich schon in der späten Bronzezeit (1300 bis 750 v. Chr.) eine ausgedehnte Befestigungsanlage. Die Burg wurde 1279 vom Colmarer Schultheißen Siegfried von Gundolsheim begonnen, fiel jedoch schon 1281 an die Habsburger, die sie großzügig ausbauten. Im 14. Jahrhundert war die Burg mehrfach verpfändet, bevor sie 1410 als Lehen an die Grafen von Lupfen kam, die sie weiter ausbauten. Burg und Herrschaft Hohlandsberg fielen 1563 an General Lazarus von Schwendi, Ratgeber der Kaiser Karl V. und Maximilian II., der die Burg modernisieren ließ. 1633 wurde die Burg im Dreißigjährigen Krieg von den Schweden besetzt, 1637 von französischen Truppen zerstört. Seit 1840 unter Denkmalschutz, wurde Hohlandsberg seit 1985 unter Federführung vom Département Haut-Rhin mit Millionenaufwand teils saniert, teils wiederaufgebaut und dient seither als Kulisse für kulturelle Veranstaltungen.

Hohlandsberg besteht aus einer kleinen, seit 1987 archäologisch erforschten Oberburg und einer 96 mal 66 Meter großen, annähernd rechteckigen Unterburg, die von einer bis zu 14 Meter hohen und über zwei Meter dicken, begehbaren Ringmauer mit Tourellen und Wehrerkern umgeben ist. An diese Mauer lehnen sich innen mehrere Wohn- und Wirtschaftsgebäude an, die im Zuge der Restaurierungsarbeiten nach alten Befunden und Ansichten teilweise rekonstruiert wurden. Der Zugang zur Burg erfolgt auf der Nordseite, die mit einer fünfeckigen Bastion aus der Zeit Schwendis verstärkt ist. Die Burgmauern sind durchweg aus dem anstehenden Granit errichtet.

Wir stehen allein auf dem Parkplatz, es ist absolut ruhig (im Gegensatz zu gestern) und auch nicht so kalt.

Périgueux und Dole

26.10.2021

Am Morgen, bei nebligen Wetter, waren wir schwimmen, danach im „Strandcafe” Kaffee und Kakao einkaufen und schließlich ging’s weiter, Richtung 0sten.

Die römisch-katholische Kathedrale Saint-Front in Périgueux im französischen Département Dordogne ist die Bischofskirche des Bistums Périgueux. Die Kirche erhielt 1897 von Papst Leo XIII. den Titel einer päpstlichen Basilica minor und ist seit 1998 Teil des Weltkulturerbes der UNESCO „Jakobsweg in Frankreich“.

Sie ist nicht mit der ehemaligen Kathedrale St. Étienne-de-la-Cité in Périgueux zu verwechseln, die die Funktion der Bischofskirche bis 1699 innehatte.

Die Kathedrale ist dem Heiligen Fronto von Périgueux geweiht, der nach der Überlieferung in der Dordogne als Missionar gewirkt haben soll. Ihm zu Ehren wurde im 6. Jahrhundert eine Kirche errichtet, die sich zu einem Wallfahrtsort entwickelte. Im 11. Jahrhundert existierte eine große Abtei, die sich um die Pilger kümmerte. Der Besuch wurde im zu dieser Zeit entstandenen Jakobsbuch auch den Pilgern auf der Via Lemovicensis, einem französischen Abschnitt des Jakobsweges nach Santiago de Compostela empfohlen.

Im zwölften Jahrhundert wurden die Abtei und die alte Kirche nach einem kriegerischen Überfall aufgegeben und durch die heutige Kathedrale ersetzt, deren Vollendung auf etwa 1170 datiert wird. Es wird spekuliert, dass beide Kirchen zeitweise miteinander verbunden waren und denselben Altar mit dem Grab von Saint Front nutzten. Die alte Kirche bildet heute die Basis des 60 Meter hohen Kirchturmes im Westflügel.

Die Kathedrale wurde in einem Stil erbaut, der romanische und byzantinische Elemente mischt. Die Kirche hat die Form eines griechischen (gleichschenkeligen) Kreuzes und wird als Kreuzkuppelkirche von fünf Kuppeln mit je 13 Metern Durchmesser überkrönt. Sie ähnelt darin dem Markusdom in Venedig.

Im 14. Jahrhundert wurde eine an der Ostseite gelegene Freitreppe abgebrochen, um Platz für eine Apsiskapelle im gotischen Stil zu schaffen. Ursprünglich war diese vom Kirchenraum durch eine Mauer getrennt. Heute ist sie integriert, um Platz für den Hochaltar zu schaffen.

An den Westflügel sind seitlich zwei Begräbniskapellen angebaut, die nördliche vermutlich aus dem 13. Jahrhundert, die südliche aus dem 9. Jahrhundert. An diese schließt sich der Kreuzgang des früheren Klosters an.

Zwischen 1852 und 1895 wurde die Kathedrale von Paul Abadie restauriert. Dieser ersetzte die Kuppeln, die einzustürzen drohten, vergrößerte sie dabei auf der Außenseite und versah sie zudem mit zahlreichen Schautürmchen. Von der ursprünglichen Bausubstanz blieb nur der Kirchturm unverändert. Derselbe Architekt erbaute später und in ähnlichem Stil die Basilika Sacré-Cœur in Paris.

Nach der Stadtbesichtigung ging es weiter, Richtung Osten, und irgendwann musste daran gedacht werden, einen Übernachtungsplatz zu suchen. Diesen hatte ich schon ausgesucht, an einem kleinen See. Schließlich sind wir dort angekommen, am See direkt war kein Parkplatz, aber etwas unterhalb ein sehr schöner Platz. Dort haben wir uns hingestellt, zu Abend gegessen und, hast du nicht gesehen, kam ein Quad samt Fahrer, er sei der Eigentümer (der Fahrer) und hier wäre übernachten nicht erlaubt. Was sollen wir machen, es ging weiter. Allerdings nur drei oder 4 km, dann hatte Elke einen Platz direkt neben der Straße entdeckt und dort sind wir geblieben.

27.10.2021

Ich bin jedoch gegen vier aufgewacht und hab mir gedacht, ich fahre weiter. Das habe ich getan, von dort aus wieder auf die Autobahn und nach etwa 130 km war ich dann wieder müde und habe auf einem Rastplatz gehalten. Später haben wir dann Kaffee/ Kakao getrunken, dann ging’s weiter Richtung Osten. Größtenteils auf der Autobahn, aber irgendwann hatte ich davon die Nase voll und ich hab das Routenprofil gewechselt.

Schließlich sind wir in Dole gelandet, hier haben wir den historischen Stadtkern von Dole, der auch heute noch das Zentrum der Stadt ist, erkundet.

Seit dem 12. Jahrhundert hat sich die Stadt nach und nach auf dem kleinen Kalkfelsen entwickelt, der den Doubs überragt. Die Stadt hat noch viele Bauwerke aus der Zeit, in der sie Hauptstadt Burgunds war (1386- 1678), viele von ihnen stehen unter Denkmalschutz. Die Qualität dieses Kulturerbes, das im 18. und 19. lahrhundert noch bereichert wurde, hat 1967 zur Einrichtung eines denkmalgeschützten Bereichs von 116 Hektar geführt.

Manch einem wird die Stadt wenig sagen, aber in ihr ist ein berühmter Mann geboren worden

In diesem bescheidenen Haus verbrachte Louis Pasteur, der Entdecker des Impfstoffs gegen die Tollwut seine ersten drei Lebensjahre. Sein Vater lässt sich hier 1816 in einem damals heruntergekommenen Viertel, in dem Leder hergestellt wurde, als Gerbereiarbeiter nieder. Im Jahr 1883 würdigt der Gelehrte, der persönlich die Tafel einweiht, die noch immer an der Fassade zu sehen ist, seine Eltern: «Oh Vater und Mutter, oh meine lieben Verstorbenen, ihr die ihr so bescheiden in diesem kleinen Haus gewohnt habt, euch verdanke ich alles..». In dem Haus befindet sich heute ein Museum, das einen Gesamtüberblick über das Leben und das wissenschaftliche Werk von Pasteur und das geistige Erbe seiner Arbeiten gibt.

Ein Gebäude stach mir besonders in die Augen, man hätte vermuten können, es sei ein Schloss. Aber, weit gefehlt, es war das ehemalige Krankenhaus für die Armen der Stadt, das von 1613 bis 1686 erbaut wurde und seine seine streng gestaltete Fassade, am Kanal der Gerber ist wahrhaft beachtenswert. Ein eleganter, nüchterner Stil prägt auch den Innenhof, um den sich die Dienstbereiche im Erdgeschoss gruppierten, während die Krankenzimmer sich im ersten Stock befanden. Die ehemalige Apotheke, das Büro der Oberin der Schwestern der Heiligen Martha und die Kapelle erinnern noch an die Vergangenheit des Gebäudes als Krankenhaus, das bis 1973 in Betrieb war. Das Gebäude beherbergt heute die Mediathek und das Stadtarchiv.

Nun aber, bevor es auf Übernachtungsplatzsuche geht, möchte ich (gestern war das Internet sehr schlecht) euch erstmal was zu lesen geben.

Der Übernachtungsplatz ist gefunden (nicht wundern, dass ist eine kurze Sackgasse).